紫禁春深,宮鎖琉璃。

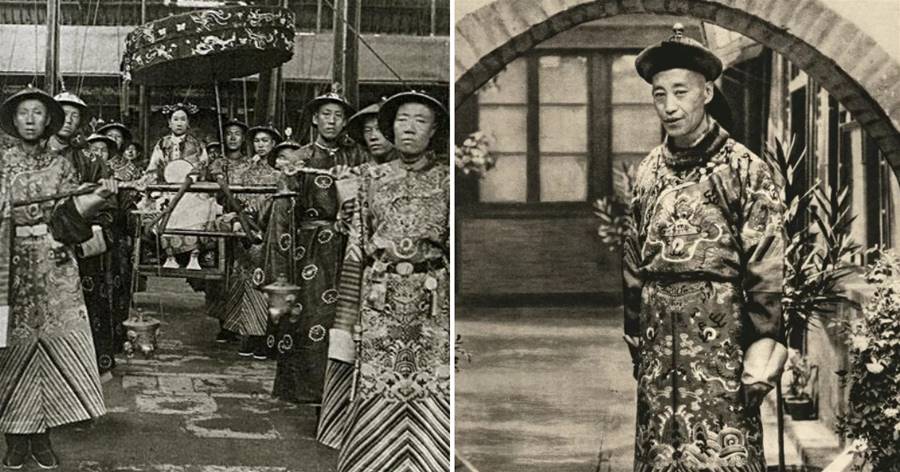

在中國歷史上,宦官是一個極為特殊的人群,這不僅是因為他們在歷史上佔有重要地位,也因為他們長期身處禁宮不與外界接觸,所以有關他們的資訊總是蒙上了一層神秘色彩。

據史料記載,1911年辛亥革命爆發時宮裡還有1000余名太監,可謂是人數不少,但讓人疑惑的是,清廷滅亡後這批人就像是突然消失了一樣,很少有人知其下落。

他們究竟去哪兒了呢?

一入宮門深似海,從此阿芳是路人

關于這些人的去向,紫禁城裡保存的大內密檔倒是有所記錄,只是無關人等難得一見,事實上歷代清宮太監對他們的「最終歸宿地」平常也是守口如瓶,若非主子們突然想起來了刻意問起,他們通常也不會主動吐露內情。

這是一個從明代就開始流傳下來的,而且只屬于太監這個特殊群體的真正隱秘——在歷史上,明清太監一旦到了行將就木之際,他們會像大象臨死之前去「象塚」一樣,帶著全部身家去到一個幾乎不為外人所知的地方靜靜養老等死。

這究竟是一個什麼樣的地方?還有這個地方到底在哪兒呢?

……

要追尋清末最後一批太監的下落,有一個人必須要提到——孫耀庭,人稱「中國最後一個太監」,此人經歷在中國最後一批太監裡最具傳奇性和代表性。

1902年,孫耀庭出生在天津靜海西雙塘村的一戶貧民家庭,本名孫留金。

孫耀庭

在大清朝的中前期,一般老百姓的日子還算過得下去,但孫耀庭出生的日子確實不大對,已到了大清的彌留之際,所以孫耀庭家裡的生活越來越窘迫,加之孫耀庭一共兄弟四人,家中端碗吃飯之人眾多,因此其父母就萌生了將他送進宮去伺候皇上的念頭。

時光如梭,轉眼到了1910年,這一年孫耀庭8歲,長到了能割的年齡,重點是這時大清還在,頓頓吃不飽的孫老爹此時終于下定決心——把兒子送進宮裡端鐵飯碗吃皇糧。

這就是舊中國貧苦民眾的悲劇,要不缺零件,要不就餓死,孫老爹最終選擇的是後者,而8歲的孫耀庭對即將要發生什麼依舊一無所知。

一天夜裡,孫老爹取出自己刮鬍子的刀,雙眼含淚在自家土炕上將孫耀庭「私白」了,孫耀庭在炕上足足躺了兩個多月,才撿回一條命來。

當時天津民間這種「私白」之事其實不少,大多數自宮之人都是因為實在活不下去了,沒辦法才想著去宮裡混口飯吃。

據《末代太監孫耀庭傳》一書所述,當時孫耀庭家隔壁的南柳木村還有一位姓李的青年,二十多歲,媳婦都有了,比孫耀庭早幾個月「私白」的,然後便進了宮。

但進去後沒幾天溥儀就宣佈退位,宮裡賞了他20多塊大洋作為「補償費」,此人拿著錢回到家裡,天天面對自家媳婦越想越氣,又受不得村裡村民的白眼和冷言冷語,不過幾年就死了,悲劇到了極點。

孫耀庭的命運倒是比這位李青年好點,主要是他想當太監的意志異常堅定(其實不堅定也不行),1917年春節期間,在他和家人四處求爺爺告奶奶後,終于有人將他介紹給了當時溥儀的皇叔載濤,孫耀庭于是便到載濤的貝勒府上做了個小太監。

看到此處估計不少人會有疑問,1917年大清都亡了,咋還會有地方招收太監呢?

這就是我要說的第一點:當時清朝雖已亡,但清室還未亡,並且清室在清朝覆滅後還存在了一段不短的時間。

1911年辛亥革命時,南京臨時政府與清政府簽署了一個《清室優待條例》,作為溥儀和平退位的基本條件。

在這個條例裡,滿清皇族得以整體保留,民國政府每年撥款400萬元供皇族支用,溥儀可暫居紫禁城,原本宮裡的太監和宮女也可留用,但不能再招收新太監。

所以清廷滅亡後宮裡和各王公府裡的太監並未就此失業,而是繼續在這些地方當差

文章未完,點擊下一頁繼續