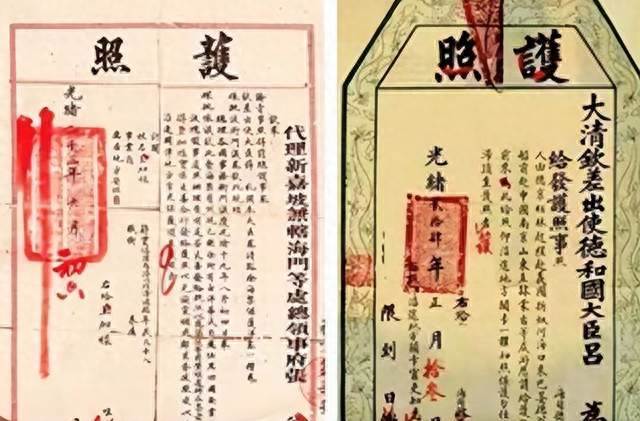

在幾百年前的清朝,中國就有了使用護照的先例,雖然當時的清朝實力羸弱,但是護照上的「27個字」卻十分硬氣。

早在清朝成立之初,沙俄就開始了走向,侵略中國領土的道路。

在沙俄長達幾十載春秋的侵略下,搶走了屬于中國領土的雅克薩,而彼時的清朝皇室,正處于三潘內亂的動蕩中,根本無暇顧及此事。

所以沙俄越發猖狂,在占領尼布楚之后,甚至將軍隊駐扎到黑龍江流域,入侵到滿族的發源地,這可動搖了清朝皇室的根基。

所幸此時正屬于康乾盛世的開端,國力強盛,康熙皇帝自然不會任憑沙俄作祟,派出了一眾精兵強將,開啟了為期4年的收復之路。

1689年,中國軍隊戰勝了沙俄,并與其簽訂了《尼布楚條約》,這是中國與西方國家簽訂的第1份條約。

此次條約的簽訂過程極其復雜,畢竟是對領土的劃分,所以,涉及到簽訂事宜的官員都必須出鏡。

而在明末的抗倭時期,中國就已經開始實行了閉關鎖國,清朝還出示了禁海令,所以中國公民是不可以出境的,清朝政府為了簽約的順利進行,便開始啟用護照。

這款護照是信函式的集體護照,也就是說這種護照是以集體的形式,只能用于官員處理國際事務,而普通百姓,及商人是不可以使用的。

這種信涵的功能就是,到了國外,可以證明自己的身份。

那這與戰國時期的介紹信,不是差不多的嗎,那為什麼介紹信不是中國第1張護照呢,如果是的話,中國在護照政策上,就能夠領先了世界近千百年。

這是因為,雖然介紹信的功能與護照,有著極大的相似之處,不過介紹信是民間商人用于交易的信函,而且介紹信作用與七國之間,范圍還是在國內,而護照是全世界通用的。

所以介紹信并不能成為,中國真正意義上的第1張護照。

首款信函式集體護照,雖然延用了100多年,但是還是被淘汰,這究竟是為什麼呢?

當時國際形勢對中國十分不樂觀,在長期的固步自封下,中國國力已然掉出世界前列,慢慢成為人人可欺的弱國,所以英國十分輕易的,撬開了我國的大門。

逼迫清政府簽訂,極具侮辱性不平等條約,不僅割地賠款,還要開放國際貿易的大門。

逼迫我國加大與英國的貿易往來,所以出境與入境人員逐漸暴漲。

但是傳統的信函式集體護照,只能用于官員之中,而且與英國的貿易往來需要大量的商人,這已經無法滿足當時的形勢。

而且,當時的美國為了抓緊西部大開發,需要的勞工量非常多,而羸弱的清朝不僅人多,而且工資還低,所以美國將目光瞄準到了清朝百姓身上。

在與清朝簽訂了《天津條約》的情況下,又再次簽訂續增條約,表明中美兩國的居民可以隨意走動、定居。

這讓在國內找不到工作的百姓,開啟了奔向美國的熱潮,但當時清朝的護照還沒有升級,所以美國就私自向其發放護照,以保證他們能順利到來。

文章未完,點擊下一頁繼續