1905年3月10日(另說5月),王太夫人王鳳玲在上海城南草堂辭別了人世,她死時,她此生唯一的兒子李叔同不在身邊。當時,他正上街置辦棺木。

人都說養兒防老,可王鳳玲辛苦養大的兒子,卻終究沒能給她送終。

李叔同置辦完棺木回到草堂時才知:母親已經不在了。沖進母親房間后,他帶著無以名狀的悲痛撲騰一聲跪在了母親床邊。

「沒有親送母親」,幾乎成了弘一法師李叔同在俗時最大的遺憾。此后十多年里,每每講起母親去世時的情形,他的眼里都始終流露著未散的余哀。

王鳳玲死前曾反復叮囑兒子「自己想落葉歸根」,于是,母親死后,他便在料理相關的同時尋思著送母親和早夭的兒子回天津的事宜。

清末時,天津和上海雖是極其相似的城市,且兩地交通也都已很發達,但兩地實際距離卻有1000公里。這樣的距離,光是人往來尚且就很不便,何況要帶著靈柩前往?所以,為了護送母親、兒子靈柩回天津,李叔同不得不做了大量的規劃。

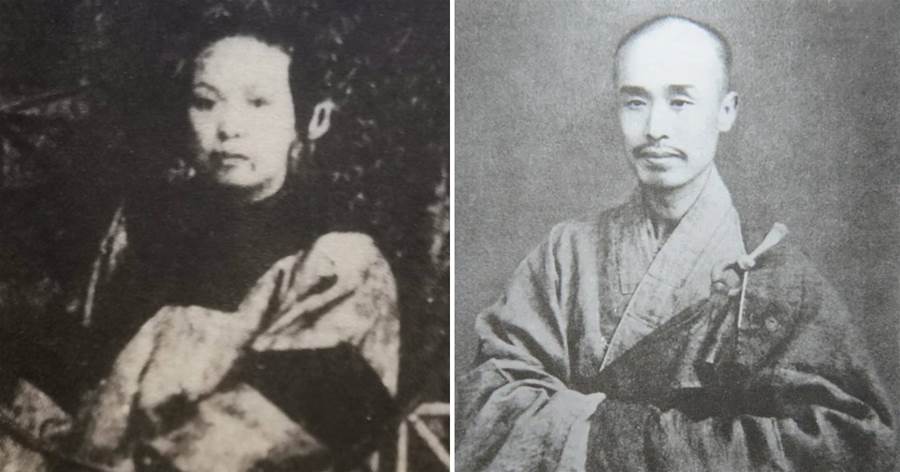

弘一法師李叔同

王鳳玲過世的這年七月,李叔同將滬學會教務等事宜交給了好友許幻園,之后,他便帶著妻子俞氏和李準、李端二子登上了護送母親靈柩回天津的輪船。

按照當時的輪船行進速度,自上海前往天津這一路需要整整一星期,因為海上的風浪極大,所以他們這一路是極其艱險的。李叔同之子李準還因扛不住海風得了哮喘病,這個病後來竟一直未曾被治愈。

在船上的那些天,本就有些抑郁的李叔同心情更加低沉了。每當日落時分,他都獨自一人站在船邊沉思。而此間,他之所思所想無疑多與母親王鳳玲有關。

在李叔同的眼里,世間最悲苦者莫過于母親這般的女子了。她在最好的年紀里被迫嫁給了當時已66歲的李叔同父親李筱樓(李世珍),她過門時,花轎只能走偏門:因為,她只是個妾室。

作為妾室被娶進門的王鳳玲是被作為「生養工具」娶進李家的,所以成婚那日,婚禮也相當簡陋。這種種,王鳳玲雖早已知情,可作為妙齡女子,真被如此草率迎娶,她心里難免落寞。

母親當日的落寞,李叔同小小年紀時便察覺到了,因為母親在跟他講起新婚時的種種時,臉上有一抹化不開的哀愁。

封建舊時代的女子,幾乎少有能把控自己命運者,所以,王鳳玲的命運乃是當時多數女人的共同命運。

王鳳玲嫁入的李家是津門當地的豪門望族,她的丈夫李筱樓早年考進進士并擔任過吏部主事,辭官后,他開始經營鹽業、銀錢業,且事業蒸蒸日上。

李筱樓是個善良的商人,掙錢后,他經常做一些慈善,他曾興辦了義學供貧寒人家子弟讀書,還創辦了慈善機構「備濟社」。

因為常做善事,他在津門還被稱為「李大善人」。

在王鳳玲未過門時,李筱樓便已妻妾成群,除了正室姜氏外,他還有張氏、郭氏幾個小妾。

可即便妻妾眾多,李筱樓的子嗣卻并不多,姜氏所生之子文錦夭折后,他便只剩張氏所生的次子李文熙一個子嗣了。這便也是王氏會被迎娶進李家的緣由。

因為清楚自己嫁入李家的「意義」,所以自打入門后,王鳳玲便經常祈求菩薩賜她一子。作為封建舊式女子,她比誰都清楚「繼承香火」對女人的意義之大。

好在,過門僅僅一年多后,王鳳玲便為李筱樓生下了幼子李叔同。李叔同出生這年,他的父親李筱樓年已68歲了。所以,這個孩子便是他的老來子。

李叔同的出生地

老年得子后,李筱樓高興極了,他自然也更加寵愛王鳳玲了。可王鳳玲卻似乎對兒子的出生并不那麼高興,因為她似乎已經料想到他們將來的生活了。

在望族李家,王鳳玲雖有丈夫的寵愛,也有了可愛的兒子,可因為她只是妾室,孩子一出生,他便在名義上歸為了正室姜氏之子。

因為這個封建傳統,每天天不亮時,作為妾室的王鳳玲便拉著兒子的小手向大太太、二太太、三太太請安。

李叔同一直記得,每次去請安的路上,母親總要對他說:「快點長大就好了」。李叔同并不知道母親為何如此盼著自己長大,直到他真的長大些也懂了母親的處境后,他才領悟那句話的意思。沒錯,王鳳玲知道:只有兒子長大了出息了,她的天地才真正被撐起來了。

文章未完,點擊下一頁繼續