歐陽修,作為宋代文壇上的一顆璀璨明星,其文學才華和政治見解備受世人矚目。然而,他原本是支持革新的,卻在改到一半之時,其態度卻突然發生了轉變,這引發了人們對他內心真正動機的猜測與探究。

那麼歐陽修為何會改道一半?態度就突然改變了呢?讓我們一同來看看歐陽修支持革新、改道一半的背后故事吧!

北宋王朝建立后不久,便陷入了嚴重的內憂外患。內部,官僚機構膨脹,冗官冗兵耗費國家巨資,皇室官僚揮霍無度,大地主肆意兼并土地,逃稅漏稅,使得國庫日漸空虛。

外部,西夏、契丹對宋朝連年征貢,災荒連年,民不聊生,內地農民起義、士兵反抗不斷。北宋王朝可謂百孔千瘡,風雨飄搖。

這種內外交困的局面,不僅嚴重影響了國家的穩定,也引發了朝野上下對于改革的強烈呼聲。畢竟,一個國家若是內政混亂,外患頻仍,終將難以為繼。改革勢在必行,已經成為共識。

在這種背景下,中小地主階級的政治代表人物范仲淹等人,掀起了「慶歷新政」改革運動的浪潮。這場改革運動,是對北宋王朝現狀的一次強烈反思和挑戰。他們認識到,只有通過深入的改革,才能扭轉北宋王朝的頹勢,重塑國家的繁榮。

改革需要勇氣,更需要智慧。歷史上曾經有許多改革運動,但成功者寥寥。為什麼會如此?究其原因,往往是改革者缺乏足夠的勇氣和決心,或是改革方案缺乏可行性。

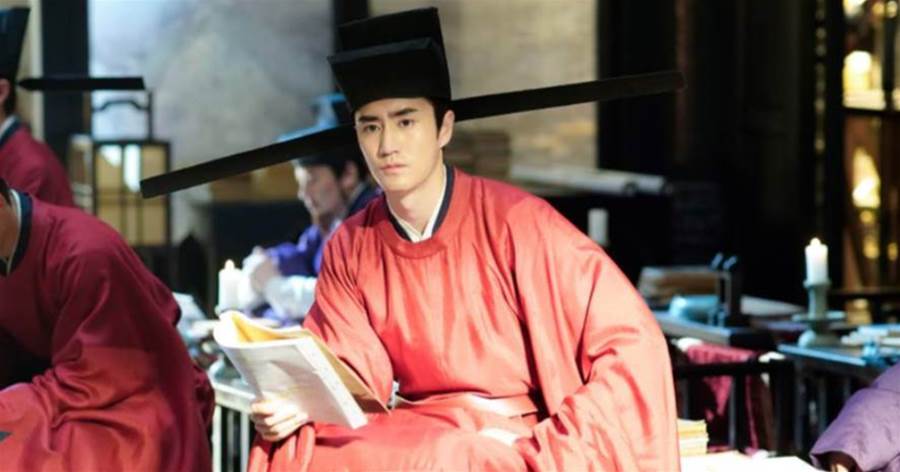

而在這場「慶歷新政」中,歐陽修是一個值得關注的關鍵人物。作為宋代著名的文學家和政治家,他不僅是改革運動的熱心支持者,更是參與者之一。

在短短十七個月內,他連上九十五篇奏折,系統提出了一系列改革主張。這些改革設想,無疑體現了歐陽修的遠見卓識,也折射出他對國家前途的深切關切。

歐陽修首先提出了按察官吏的問題。他認為,當時的官員隊伍門戶失察,任人唯親,導致「年老病患」「貪殘害物者」充斥州縣,產生諸多弊端。

為改變這一狀況,他主張建立官吏按察法,從中央到地方實地考察官吏,根據實際能力決定黜陟。同時,他還提出了任用公正廉潔的官員,提高辦事效率,減輕人民負擔,裁汰冗官的主張。

在他看來,當時的官員選拔機制存在嚴重問題,導致了一大批無能之輩進入朝廷,肆意腐敗,損害國家利益。因此,必須通過嚴格的考察和選拔,確保優秀人才進入政府,從而提高行政效率,減輕人民負擔。

除了官吏問題,歐陽修還針對任用官員的做法提出了自己的見解。他批評了當時任人唯親、論資排輩的做法,主張打破資歷和出身的限制,不拘門第,唯才是舉,選拔那些出身寒微但有真才實學的知識分子。

同時,他還提出對薦舉官員者實行責任制,令出必行,講求實效。

他意識到,當時的官員選拔機制過于注重門第和資歷,而忽視了人才的實際能力。這不僅阻礙了優秀人才的脫穎而出,也使得朝廷的政令難以得到有效執行。

因此,他主張打破這種陳規陋習,以實際能力作為選拔的標準,從而確保政府能夠選拔到真正的人才,提高行政效率。

文章未完,點擊下一頁繼續

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。