提起魯迅先生,評論家仲呈祥說:只要你是一個有思想的人,早晚會與魯迅相遇。他看似遙遠,卻無處不在。魯迅思想的魅力,就在于其強大的現實性。

1935年,魯迅先生創作短篇小說《孤獨者》,當時正處于五四運動落幕時期,魯迅苦悶、猶豫。加上之前他與周作人兄弟失和,自己肺病復發,又遭到反動派的打壓和圍攻,他被解除職務,這使他陷入深深地困惑和苦悶之中。然而讓他真正苦悶的是,他曾經信任和幫助的人,或出于自我保護,或出于私利,有的與魯迅冷淡疏遠,有的則站在了對立面。這一切使魯迅變得更加迷茫、孤獨和絕望,對生存的意義和生命的價值產生了前所未有的懷疑。

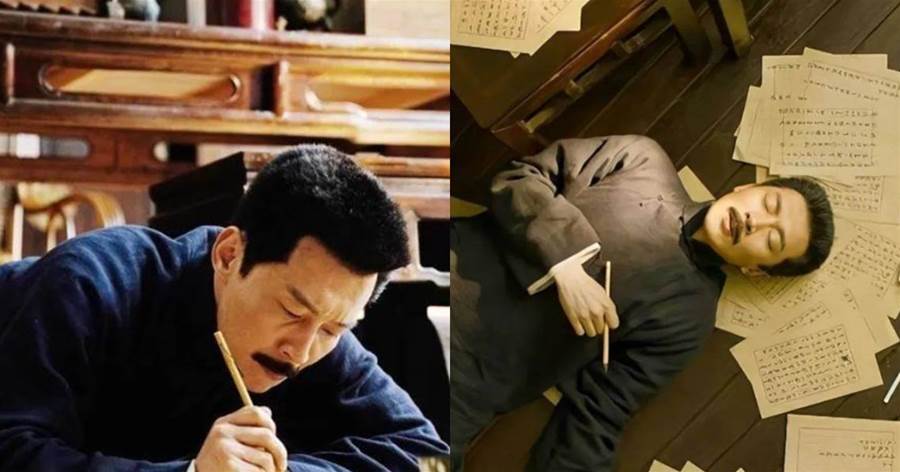

于是他塑造了一個極致的「孤獨者」——魏連殳,一個不愿意向世俗妥協的靈魂,一個漂泊不定的新派知識分子的形象。當整個世界都陷入深眠的時候,唯一醒著的人就會成為孤獨者。眾人皆醉我獨醒,魏連殳以逃避的方式活在自己親手造就的「獨頭繭」中品味孤獨,最終以「自戕式」的「復仇」向社會作出絕望的反抗。

借助魏連殳,魯迅道出自己內心深處的隱秘傷痛。

小說以「我」為講述者,名字叫申飛,正是魯迅的一個筆名。在我沒認識魏連殳之前,就時時聽到人們提起魏連殳這個人,他在人們眼中是個異類,學動物學教得卻是歷史,對人愛理不理,卻喜歡管別人閑事;常說家庭應該被破壞,一領薪水便寄給祖母,一日也不拖延。在他的家鄉,他是唯一 一個出外游學的人,村里人把他看作是「吃洋教」的「新黨」。

從小說開頭這些似乎不經意的敘述中,我們看到了一個在人群中格格不入的新派知識分子形象,人們把他作為茶余飯后的談資,他的族人更不明白他,對他夾雜著嫉妒和嘲諷。

魏連殳之前家境很好,但幼小就失去了父母,祖母撫養他成人。一年的秋末,祖母因為年邁染病,不多久就去世了,最后也未能見上魏連殳一面。他的族人,近房聚集了一屋子,規劃好了喪事等他回來,又憂心忡忡,料定像他這樣的異類,會把喪禮儀式變成新花樣。于是他們商定好如何談判,才能全部照舊禮行事。魏連殳回家那天,他們排成陣勢,互相策應,大家此唱彼和,不給魏連殳辯駁的機會。

但是,魏連殳出人意料的沉默,只等大家說完后,答道:都可以的。

這讓人們既欣慰又有些失望,看客們仍然滿聚一堂,細心留意他的一舉一動。葬禮過程中魏連殳始終沒有流一滴淚,這讓人們感到了些許不滿。但他們還沒來得及走散,魏連殳便忽然哭出聲,仿佛一匹受傷的狼,在深夜曠野中嚎叫著,怎麼勸也勸不住,鐵塔似的。

魏連殳在精神上跟他的故鄉是很隔膜乃至對立的。相依為命的祖母是他跟故鄉唯一的精神紐帶。祖母去世,唯一的紐帶便斷了,他後來再沒回去過。然而,在這之前,他也都是孤獨的,這份孤獨來源于他的祖母。祖母是父親的繼母,沒有生養一男半女,很早就守寡。她在魏家的地位就極其尷尬,差不多相當于傭人。她在魏家的唯一理由就是把并非親生的小孫子拉扯成人。小說說她終日終年的做針線活,像個機器似的。這種生活養成了他極端的沉默而孤僻的性格。他時刻堤防著周圍一切人,不肯多說一句話。對于一手帶大的孫子,她愛護他,但卻不茍言笑。魏連殳很愛他這個唯一的親人,後來一領了薪水馬上寄給祖母,但雙方缺乏交流,有一種說不出來的隔閡和跨越不了的鴻溝。

魏連殳唯一的親人是一個不折不扣的孤獨者,魏連殳說:我雖然沒有分得她的血液,卻也許會繼承它的運命。魏連殳從他這位并無血緣關系的祖母身上感染的,正是人生在世那種深深的孤獨。所以,當著本家親戚的面始終不肯掉一滴眼淚的魏連殳,最后竟然會嚎啕大哭,他將祖母的一生縮在眼前,親手造成孤獨,又放在嘴邊咀嚼。他痛哭祖母,也為將來自己的死預先痛哭一場。這在精神上有遺傳關系的兩代孤獨者。

魏連殳傲世蔑俗、孑然獨立,對生活有著清醒而深刻的體認,然而他還在積極地探尋人生的意義,他有著一副同情弱者、希望未來的熱心腸。

文章未完,點擊下一頁繼續